博通古今 善行天下

扎根流溪 立足广州

有这么一所学校

以河流命名 与溪河共荣

上善若水,泽万物而不相争;

流溪致远,唯广博方可兴达。

有这么一所学校

屹立百年 迎来送往 蒸蒸日上

校史馆门外《学校赋》

追寻红色足迹,传承红色基因

看百年峥嵘,践初心使命

百年老校从化流溪小学

承载着伟人足迹

深耕着红色文化

实践团队走近一段历史 了解它的历程

从中得到种种收获

2012年,就读于流溪小学的五年级学生邓凯洋,将为学校改校名的周恩来总理视为自己的榜样。在一次作业中,他将少年周恩来的抱负抄记在作业本上——为中华之崛起而读书!岁月悠悠,自1958以来,流溪小学将传承周总理的精神品质贯穿于整个发展脉络间,在“博通古今 善行天下”的校训下,流溪小学培养出一代又一代博善好少年,他们茁壮成长,散布高等学府、在工作岗位上发光发热。少年邓凯洋深受流溪优良校风的影响,在往后成长的十几年中,一年又一年,仰望星空,脚踏实地。时光如梭,到了非同寻常的2020年,邓凯洋为高考奋力拼搏,与此同时,他的母亲,同样毕业于流溪小学的申女士,也在为抗疫奔波着……

团队聚焦于周恩来总理1959年到流溪小学视察的历史故事,结合该校发展历程,从中挖掘党对教育事业的支持和引导作用;进而从流溪小学的红色文化背景入手,对流溪小学在红色精神文化的教育和传承方面做深度研究。

广州市从化区流溪小学位于广州从化区街口街城内路84号,原名叫门口江小学,创办于1943年春。1959年1月8日,敬爱的周恩来总理和邓颖超同志到该校视察,提议“门口江小学”改名为“流溪小学”。后来,根据周总理到学校视察时的建议,经县人民政府批准,学校正式更名为流溪小学,并将1月8日定为校庆日。1994年,流溪小学被评为首批广东省一级学校。

流溪小学的“百年流溪”纪念碑

流溪小学内周总理雕像

本次流溪小学项目实践团队由广州大学新闻与传播学院刘涛、林渊渊共同担任指导老师,团队成员由四个不同高校的大学生组成,分别是广州大学新闻与传播学院李想、黄碧容、杨永杰、苏泳欣,中国人民大学邓凯洋,中山大学王楚玉以及北京工商大学张芷榕。

团队部分团员合影

指导老师辛勤指导

本团队通过问卷调查、电话采访、实地走访、云调研等方式对广东省广州市从化区流溪小学进行调研。

作品包含短视频和调研报告两种形式。从“周总理为流溪小学改校名”的历史事件出发,聚焦于广州市从化区流溪小学的百年发展,从中挖掘党对教育事业发展的重视与扶持的重要性。结合该校的红色文化血液,以红色精神的传承为主题,以时间线为叙述脉络。同时,作品针对流溪小学的红色文化教育现状进行思考和分析。

短视频以流溪学子成长路上受流溪小学的影响为故事基础,用音画材料阐述和呈现事实,且素材主要来源于团队自行设计拍摄;调研报告则进行纵向延伸,在视频叙述内容的基础上,注重拓展调研的问题导向,以小见大,紧扣红色专项主题。

团队成员拍摄视频

团队成员拍摄视频

1959年1月8日,是门口江小学举校“沸腾”的日子。那天恰值从化县(现广州市从化区)少见的严寒天气,周恩来总理携邓颖超同志到该校视察,并留下了一段流传百年的故事。

调研团队走进流溪小学探访,我们看到,学校的文化长廊上展出了当年学校教导主任杨淑芬所撰文字。据杨主任的文字所记录,周恩来总理关怀学生的劳动时间、关心课室的光亮情况、赞扬墙报上孩子们的诗歌和漫画,视察时对于学校的教育工作,事无巨细,他都在逐一了解后提出自己的建议。

流溪小学文化长廊上的展板

周总理将学校视为无产阶级革命事业培养人才的“工厂”,而党和政府对于人民教育事业的发展始终牵肠挂肚。“百年大计,教育为本”,党中央对于人民教育事业的重视程度可谓一脉相承,如今更是坚持把教育摆在优先发展的战略地位,对教育工作做出了一系列重大决策部署。

调研团队走访了流溪小学的校史馆,在丰富齐全的校史资料中了解到百年流溪的沧桑巨变。1943年,从化县(现广州市从化区)开办环城乡中心小学(后又叫县立第一小学、街口区第一中心小学等)。1956年,在地方乡贤的倡导下,欧萧合馆(流溪小学前身)正式更名为“门口江小学”,在教育变革的大背景下,欧萧合馆由一个定位低、规制小的民办私立学校发展成为一所现代意义上的小学校,开启了现代新教育的发展之路。

校内教师带调研队员参观校园

以“博通古今,善行天下”为校训的流溪小学,不断继承了学校的光荣历史传统,持续深化素质教育,大力提升办学质量,坚持走特色办学之路,并取得了一批又一批辉煌成就。

现任流溪小学少先队辅导员的刘锡艳向调研团队说到:“千百年来,流溪河一直默默滋润涵养着广州这座城市,我也希望我们流溪小学的博善教育,能上善若水、细水长流,惠及一届又一届的流溪学子。”

学校与河流共荣,近年来,流溪小学利用临近溪河的地域优势,创建“水文化”特色学校,弘扬优良传统和浓厚的文化底蕴。并不断完善了包括办学理念、教育理念、德育理念、教学理念、管理理念、校训校风、教风学风、学校口号在内的“博善”教育理念体系。

团队成员采访流溪小学辅导员刘锡艳

流溪小学的德育理念是“水品育人”,水文化是博善教育理念及操作体系的源头,也是该校的核心文化。像水一样尚善求真,是流溪小学师生做人、处世、立身的根本。让师生成为如水之人,实现个性化成长,是流溪小学一直以来的不懈追求。

发展“不忘本”,在着力于形成特色教育理念体系的同时,流溪小学还十分重视传承学校办学历史,发扬其校园文化及内核精神。为了在流溪学子心中埋下红色文化的种子,流溪小学开展了一系列纪念周总理的主题教育活动,活动以课内与课外相结合的形式进行。

一年又一年,流溪小学不断在形成完善、实施践行博善教育体系中取得辉煌成绩;也在传承红色基因、培育爱国情怀的文化传统中达成育人成就,培育出一批批高素质流溪学子。

团队成员采访流溪小学两代毕业生

现就读于中国人民大学大一年级的邓凯洋及其母亲皆是流溪学子出身,数年间,扎根于每一代流溪人心中的情怀和使命始终没有改变。申锦凤是从化江埔街社区卫生服务中心医师,在2020年新冠肺炎疫情蔓延之际成为了一名基层抗疫人员,她说:“我一直以母校流溪小学为荣,我也希望在我走上工作岗位后,通过我自己的努力付出,让母校以我为荣,传承周总理的精神火炬!”

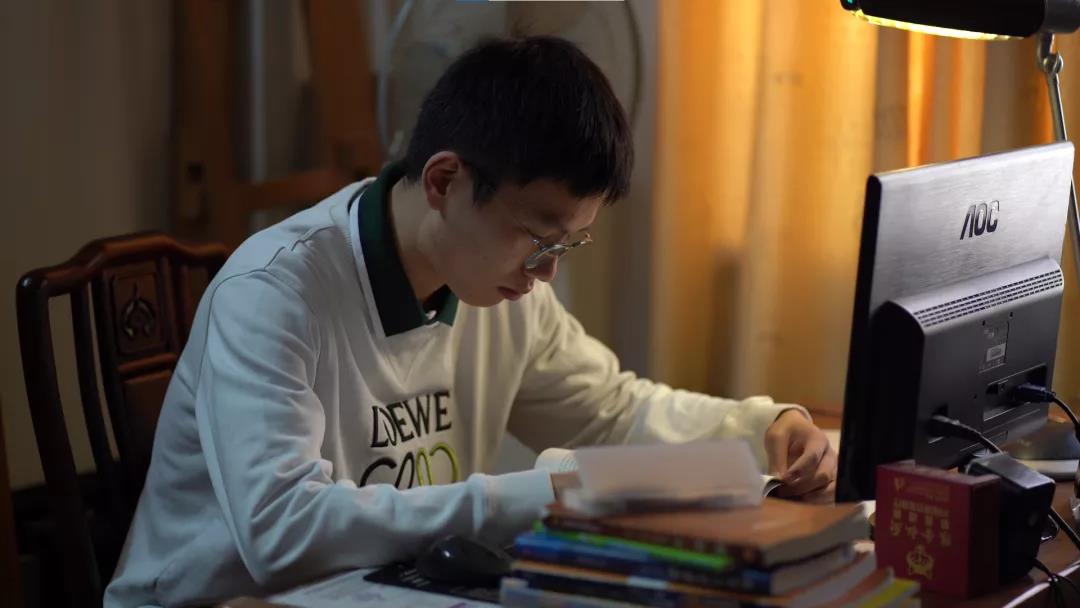

而邓凯洋面临着备战高考的压力,他说:“我觉得流溪小学教给了我坚韧的品格,我希望自己同他一样,既仰望星空,也脚踏实地,努力做好每一件事情。”流溪小学赋予了他最初的家国情怀,鼓励他爱国、爱党,并为此去做好每一件事情,这支撑着他度过了艰辛的备考阶段,并考上了国家的重点大学。

如何在义务教育的初始阶段,将红色精神文化应用于教育中,并进行更好的传承?具备丰厚红色资源的流溪小学在教育和传承中有哪些不足?

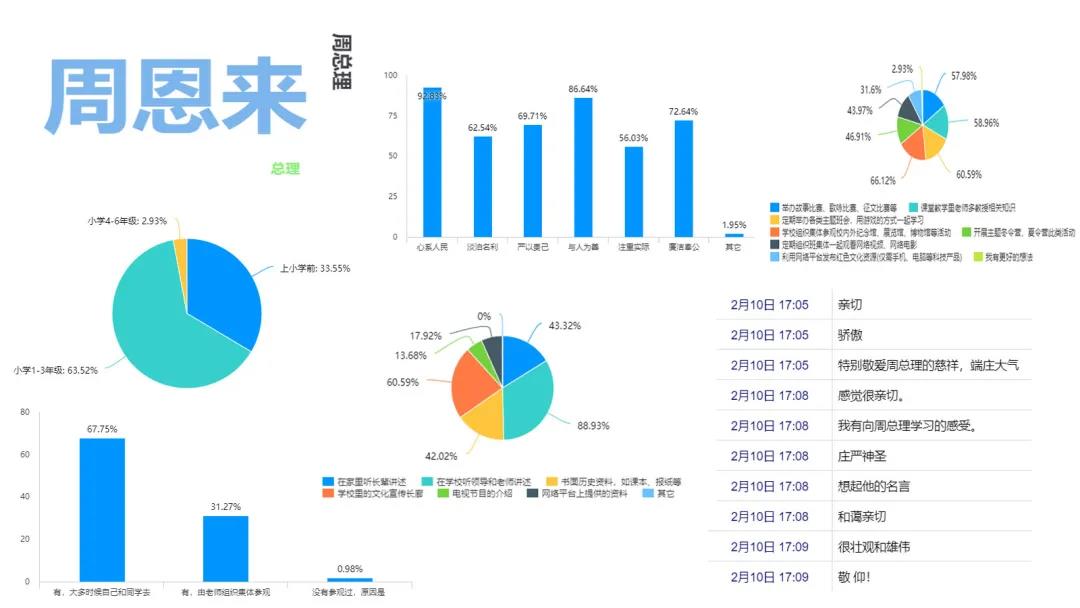

实践团队针对该校在读学子发放问卷调查,作品对此进行呈现和分析,并在流溪小学红色文化教育活动中做进一步思考。该校红色文化教育注重课内课外相结合,所涉及的活动全方位、多样性,与此同时存在几个普遍问题:红色历史事件宣传内容较为单一;红色文化教育方式创新性欠缺、学生兴趣较弱;学生家长参与度低,没有有效利用父母在孩子教育过程中的重要角色作用;未能很好地利用网络、现代传媒产品进行传播与教育、学生接受度较低等。

重回母校,感慨万千,往事无言,丝丝缕缕,萦绕于心,浸润心田。黄头小儿,初入学堂,见识总理两三事,触动思绪,为中华之崛起读书,志存高远,吾辈楷模,由记在心,贯穿始终。总理之言,代代相传,默然不语,影响深远。时至如今,携总理之言,过五湖四海,不忘初心,方得始终,扬总理之志,修自身之学,望能博通古今善行天下,期成国民表率社会栋梁。

通过本次的实地调研,我更加深刻地体会到周总理精神的影响之深刻与广远。五十年前视察时留下的精神火炬,仍在被流溪学子代代相传直至今天,周总理为国读书的伟大品质精神影响着流溪学子,让他们将“博通古今,善行天下”成为对人生的追求!而我在调研流溪小学校史馆翻读相关文献时,也深受周总理为国读书品质的感召,他让我明白,学习除了能够充实自身,更是为未来报效祖国储备力量。作为大学生,我们一定要听从党和周总理的精神感召,为中华之崛起而读书!

最后,感谢广州市从化区教育局和广州市从化区流溪小学在寒假期间给予团队这次来之不易的实地考察机会,感谢从化区教育局办公室李玉华主任,以及流溪小学大队部辅导员刘锡艳(本次调研中主要采访对象)的积极配合和耐心指导。于团队而言,本次实践是一次近距离感受伟人精神、在红色文化传承中进行再思考的宝贵机会,也是一次体会国家基础教育飞跃发展的难忘经历。

如今, 我们当代青年大学生需要像周总理一样,“为中华之崛起而读书”,将个人发展与国家命运紧密联系起来。而在未来,我们要“为生民立命,为百姓请安”,致力成为中华民族伟大复兴的实践者与书写者,为中国梦的实现而不懈奋斗!

图文素材由杨永杰实践团队提供