今年春节,武汉某高校的毕业生杨灿决定申请留校专攻毕业论文。然而,她没想到,武汉随即爆发疫情,学校也下令封闭宿舍区。她在无意间成为了疫情重灾区中的一个经历者。受限的生活让不安、无奈、迷惘等各种情绪交织在心头。对杨灿来说,这是一段特别的记忆。

一、

今年过年前夕,研究生三年级在读的杨灿为了尽早把毕业论文赶完,便向学校递交了留校申请。

在寒假这段日子里,她每天基本都是过着实验室——食堂——宿舍三点一线的生活。后来,学校为了方便管理,便通知留校过年的学生集中搬到博士宿舍区居住,一人一间,只需要到1月27号后再搬回原来的宿舍即可。在平时,杨灿大部分时间都呆在实验室里,宿舍对她而言只是个睡觉的房间,便也没有搬很多东西到新宿舍。

1月23日这天,武汉封城。杨灿在网上看到关于武汉疫情铺天盖地的报道,但并未察觉 对自己的生活有什么大的影响,最初的印象里,这不过就是春节想和朋友出去玩几天的计划告吹了。

“这样的状况应该不会持续太久吧”,杨灿想。

到了小年夜,学校暖心地组织了留校过年的师生一起吃年夜饭,杨灿被分到与校长一桌。席上,校长问了他们一些学习和生活上的近况,有说有笑,气氛融洽。饭后,学校还给每位学生都发了红包和零食大礼包以表慰问,第一次留校过年的杨灿觉得这一切新鲜又温暖。

(学校送的过年红包和零食)

到了1月31号,学校还是没有下通知让学生搬回原来的宿舍居住,杨灿一开始带了十几套衣服在新宿舍,原本是想等搬回去后再把衣服洗了,但现在的情形也不知道还要在新宿舍住多久,衣服也快没得换了,杨灿便拿着学校过年前发的三百块代金券到超市买洗衣液。

超市里人比以往多了一些,但物资供应还是很齐全,并没有出现网上报道的武汉超市被扫空的现象。与以往不一样的是,杨灿发现放置消毒水的货架贴出了“限购两瓶”的标签,但她不是很明白消毒水为什么会被限购,毕竟校园里很安全。为了凑够三百块把代金券花完,杨灿最后买了一罐洗衣液和八十盒打折促销的牛奶。

但她没想到的是,自己与疫情的距离并不远,也不曾想,这八十盒牛奶会在之后“禁足”的日子里发挥着举足轻重的作用。

二、

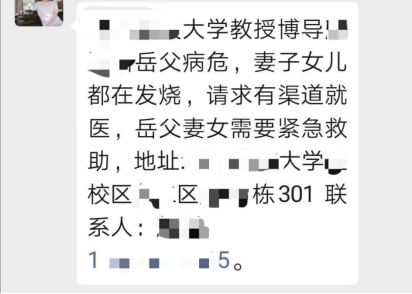

到了2月1日,杨灿在微信上看到同学们都在转发一则关于学校里一位中年教授求助的信息,信息里提到教授的老婆,孩子和岳父都在家出现了发热现象,但因为医疗资源紧张,出现症状的家人一直没得到安置。杨灿得知这位教授就住在离学校不到五百米远的居民楼时,心里隐有不安,原来危险离自己并没有想象的那么远。

(教授的求助信息)

过了一会,杨灿收到临时通知:学校将于明天开始24小时封闭宿舍区,并且每天都会派专员到宿舍区的公共区域进行消毒。也就是说,从明天开始,她被禁足了。

“事态好像愈发严重,骤变的情况让杨灿开始担忧惶恐。

为了能在宿舍继续学习和完成毕业论文,杨灿前往学院的实验室搬回自己的笔记本电脑和书本等物品。在实验室收拾东西的她突然想到宿舍里的纸巾所剩不多了,现在去超市买也来不及,就顺道在学院厕所里的洗手台处拿了一大卷手纸。“我本打消了这个念头,最后三进三出终于想着顾不了那么多了,拿就拿吧。”她从未做过这样的事情,她也知道,这可能是她最后一次出门,只能尽可能多拿一些物资,用以保障自己期限未知的“禁足”生活。

(受访者在学院厕所拿的手纸)

自行隔离在宿舍的前几天,杨灿除了对一整天呆在宿舍有些不适应,其它安排一切照旧。

“好在写毕业论文需要的数据在实验室里已经采集好了,我可以利用在宿舍的这段时间集中精力搞定论文,顺便投投工作简历。对比手机新闻里的其他人,我也算是幸运的吧,”杨灿自我安慰着。

除了写论文的其他闲暇时间,杨灿在网上时刻关注武汉的报道,那时疫情的蔓延正处于上升期,情况一天比一天糟糕,不容乐观。她的学校也投入了非常多的人力物力在抗疫上,其附属医院均成为救治肺炎的定点医院,是抗疫的主战场,有几位老教授也牺牲在抗疫一线,杨灿在新闻上看到这些悲剧后,心情十分沉重。

武汉的疫情进入寒冬,天气骤降到了零度以下。晚上睡前,杨灿开着空调和电热毯,想让自己暖和些,没想到这时候空调的制热出了点问题,制热的效果比以前差了许多。她本想打电话让后勤维修,又想到现在整个武汉都停工了,应该很难找到维修人员,她便犹豫了。“现在是特殊时期,我做不了什么,但也不能加重学校的负担,能不给学校添麻烦就尽量不添麻烦,还是将就一下吧,”杨灿放下手机,看着窗外正下着绒绒白雪,一股无力感涌上心头。

三、

这期间,学校承诺会按每天50元的餐价标准送餐到宿舍区让学生自取。到饭点的时候,宿管阿姨会在微信群里通知大家下来领餐,有时杨灿在楼下遇到一样来领餐的同学,互相都会开玩笑:“回头网上聊啊!”

一开始,学校提供的午餐和晚餐是两菜两肉的配置,荤素搭配。菜以秋葵、白萝卜为主,肉则以牛肉和羊肉为主。除了有点辣,饭量还是很管饱的。湖北的饭菜会偏辣一些,杨灿有些吃不惯,但现在是特殊时期,这也是没办法的事,只能将就将就。

几天后,杨灿的喉咙开始略微发痒。

她有些紧张,又联想到封城前不久,她还和朋友去汉口玩了两天,那边离重灾区比较近。她想起宿舍里有备点消炎药,吃过以后,晚上她还是会在喉咙似痒非痒的折磨中失眠。

辗转不眠的夜是难捱的,略微的发痒让杨灿无法平静下来,她想去天台透气,冷静一下。

她住的宿舍楼是学校里最高的楼之一,有十一层高。她在天台上俯瞰着校园,风吹,她的心好似摇摇欲坠。

这样的日子什么时候能结束呢?杨灿望着茫茫夜色,心里的孤独感散在注视远处风景的视线里。

后来,杨灿怕嗓子的问题会再恶化,每次吃饭前都会用开水把菜先漱一遍,把辣涮掉一些。

过了一段时间,杨灿的嗓子停止了发痒,身体也没有别的症状出现。她松了一口气,心里悬着好几天的石头终于放下了。

“我没被感染”杨灿暗幸。

由于饭盒没有及时扔掉,几天后,杨灿发现现在的饭盒比之前的小了一号,有时候也会吃不饱,只能靠之前囤在宿舍里的牛奶再充充饥。

后来,杨灿发现不仅饭盒变小了,菜也越来越素,变成以白煮萝卜、土豆这些素菜为主。她在一次饭前杨灿还特意数了一下,饭菜里只有八粒鸡米花作荤食,肉简直少得可怜。

(饭菜越来越素)

杨灿拨打学校后勤的电话,想反映这件事,但话还说没一半,就被对方打断了,“知道了会反映的。”后勤处敷衍的态度让杨灿觉得自己的提议无济于事,她生气却又无计可施。

日子渐长,屋里囤的八十盒牛奶也喝完了。杨灿常常感到饥饿,晚上睡觉前都会想到以前和闺蜜出去吃的烤肉,因为太想吃肉了,也不知道这样的状况会持续多久,杨灿不禁想家了,想妈妈做的饭菜,自己背地里还偷偷流了几次泪。

杨灿打电话和远在山东的妈妈倾诉起这件事,她觉得现在肉的供应比较紧张,想让妈妈多囤点肉在家里,但没想到妈妈说现在还常常出门买菜。“是嫌口罩多吗?不应该是一次买多点东西,尽量不出门吗?”杨灿和妈妈理论着。电话里,杨灿还得知妈妈出门带的口罩是前几个月她给家里买的那十个防雾霾口罩,杨灿急哭了,和妈妈在电话里吵了一架。

自己在这边连肉都要吃不到了,妈妈却不囤食物,连口罩也不买。想到自己在武汉高度警戒,妈妈的防疫意识却如此薄弱,杨灿就气不打一处来。

几天后,留校的学生对饭菜饭量的意见越来越大,这事终于引起了辅导员的重视。他在微信群里发起接龙收集学生的意见后,上交给后勤处。群里收集意见的时候,杨灿找到了辅导员并细说了一下情况,聊天间,她得知家在武汉的辅导员连荤腥都见不着,日子比在学校还难过。杨灿觉得有点惭愧,原来武汉的肉供应已经这么紧张了。

由于有辅导员出面,后勤处开始注意荤素搭配的问题。不久后,饭菜改善了许多。不仅如此,后勤处也开始充当超市的角色,学生可以通过后勤处购买一些水果和零食,只需要在微信群里以接龙的方式写自己需要购买的东西即可,后勤会帮学生在外采购后送到宿舍区。杨灿想到自己一个多星期没吃到水果了,需要补充维生素,便想买些水果。

第一次有水果可以买时,后勤处不允许单买水果,只有八斤重的水果套餐供挑选。杨灿了解到,平时超市里六七块钱一斤的苹果橙子,现在涨到了十三块钱一斤。价格翻了个倍,杨灿觉得水果的价格超出了自己的预期,便没有参与第一次水果团购。等到十三天后,后勤发起第二次水果团购时,水果的价格回归正常了,杨灿便买了一个水果套餐。

(学校团购的水果套餐)

3月11日,网上发布了毕业生最新就业政策,杨灿马上就关注到了,但她觉得这些线上面试的政策对她这些找编制类工作的毕业生来说于事无补,工作单位还是很看重线下面试交流的,所以也一直在拖面试时间,现在她只能在网上看一些面试攻略,等着疫情结束后再谈工作的事了。

玉兰花开

3月28日,在武汉新增确诊病例清零的十天后,学校通知学生可以出宿舍区在校园里走动了,但是仍然不允许外出,实验室也还是没开放。

这天,杨灿到宿舍的天台散散心时,看到马路那一带的白兰花和紫兰花开了,淡紫和洁白相间着参入视线,成了樱花的粉红。

“疫情结束后,要摘一朵樱花带回家。”杨灿想。

(图片由受访者提供,文章中杨灿为化名)

作者:邱心炫

校稿:林敏智 杨子曦